Er war für uns ein Gewinn durch seine ruhige, überlegte, kluge, freundliche und gelegentlich auch humorvolle Art. Aber er hat sich nicht nur bei der Geschichtswerkstatt Achim engagiert, sondern sein Leben lang eindrucksvoll für die Allgemeinheit eingesetzt, wie der auch Nachruf aus dem Achimer Kreisblatt zeigt.

Er war für uns ein Gewinn durch seine ruhige, überlegte, kluge, freundliche und gelegentlich auch humorvolle Art. Aber er hat sich nicht nur bei der Geschichtswerkstatt Achim engagiert, sondern sein Leben lang eindrucksvoll für die Allgemeinheit eingesetzt, wie der auch Nachruf aus dem Achimer Kreisblatt zeigt.

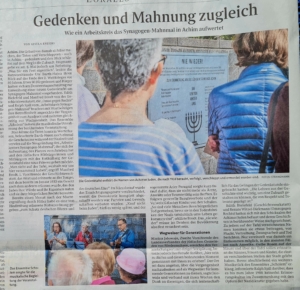

Achim. Am 81. Jahrestag der Befreiung der Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz, 27. Januar, veranstalteten die „Omas gegen Rechts“ eine Gedenkfeier für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung.

Zahlreiche Menschen waren ins Achimer Rathaus gekommen, wo die „Omas“ aus einem Brief von und einem Interview mit Kurt Anspacher/Curt Parker zitierten, dem einzigen Achimer Juden, der die Konzentrationslager überlebt hatte. Brief und Interview sind im Geschichtsheft und Internetauftritt der Geschichtswerkstatt Achim nachzulesen. Siehe: Geschichte Achims/Juden in Achim.

Der KZ-Häftling schildert die Hölle der Vernichtungslager und ist nach der Befreiung enttäuscht, dass er in Achim von dem enteigneten Eigentum seiner umgebrachten Familie nichts zurückbekommt. Er wandert in die USA aus.

Mit einem Gedenken am Stolperstein für ihn vor der Marktpassage endete die Gedenkfeier.

Ortrud Staude von den Omas gegen Rechts begleitete die Feier musikalisch.

Historische Reise durch Achim

Das neue Geschichtsheft bietet wieder eine breite Themenpalette

Achim. Das Geschichtsheft Nr. 30 der Geschichtswerkstatt Achim ist erschienen. Auf 60 Seiten mit einer breiten Themenpalette berichtet Manfred Brodt über die Geschichte der berühmten Achimer Brotfabrik, von Simonsbrot und Lieken bis zu den Produzenten von Schuhcreme oder Nudeln und einem tschechischen Multimillionär sowie Regierungschef und dem Ende. Hans Joachim Wuthe, Layouter des Geschichtsheftes, schließt an mit einem Überblick über das ganze Quartier nördlich der Eisenbahn an mit den Firmen für Brot, Honigkuchen, Möbel, Grabmale und die Achimer Gaswerke. Egon Lindermann erinnert unter der Schlagzeile „Vom Dach der Welt zum Weserhang“ an die Achimer Athenstaedt-Stiftung, die in einer Region des indischen Himalaya Bildung, Ausbildung und Lebenschancen der Bevölkerung tibetanisch-buddhistischer Prägung fördert. Auch „Weserblick und Weserterrassen im Wandel der Zeiten“ beleuchtet er.

Reiner Aucamp beschreibt in seinem Artikel „Ohne Wasser kein Leben“ die Wasserwerke des hiesigen Trinkwasserverbandes. Reinhard Dietrich präsentiert eine der ältesten Landkarten unserer Region, Roswitha Geßner erzählt ihre besondere deutsch-deutsche Lebensgeschichte, während Werner Esdohr die zwischen Bäumen verborgenen „Drei Krieger“ der ehemaligen Steubenkaserne glossiert.

Einen breiten Raum nehmen das Ende des Zweiten Weltkriegs und des NS-Terrors in Achim ein, heute vor 80 Jahren. Ralph Spill führt detailliert durch die Geschichte der Achimer Synagoge „vom Gotteshaus zur Ruine und vom Lagerraum zum Mahnmal“, während Edith Bielefeld einen Brief des Achimer Juden Kurt Anspacher/Curt Parker nach seiner Befreiung vor 80 Jahren vorstellt unter dem erschreckenden Titel „Ich wäre froh, wenn ich im KZ geblieben wäre, dann wäre alles vorbei.“

Klaus Ulrich erzählt in seinen Beiträgen, wie er als Achimer Junge das Kriegsende inklusive Sprengung der Ueser Brücke erlebte und wie er erstmals Russen begegnete.

Das neue Achimer Geschichtsheft ist in den Achimer Buchhandlungen Hoffmann und Bücherwurm sowie der Touristinfo für sechs Euro zu haben.

Brodt, Manfred, 2025

Das Buch bricht 80 Jahre danach das Weltgeschehen zum Ende des Zweiten Weltkriegs und der NS-Diktatur auf die Ebene des Landkreises Verden herunter und berichtet von Zerstörungen und Opfern. Die Anfänge und Ursachen diesen wahnsinnigen Weltenbrands, der von deutschem Boden ausging und einer menschenverachtenden Ideologie folgte, werden dabei nicht vergessen.

Autor Rolf Göbbert präsentiert Fakten und Legenden zu Störtebeker und seinen Likedeelern. Foto: Spill

Achim. Um den Seeräuber Klaus Störtebeker ranken sich ja viele Legenden. Die sagenhafteste ist wohl, dass er kopflos noch an elf seiner Piraten vorbeimarschiert sein soll. um sie vor der Hinrichtung zu retten. Wohl nachweislich auf hoher See gefangengenommen und in Hamburg hingerichtet, beanspruchen auch Wismar, Emden und Verden ihn für sich, soll sein Totenschädel in der Allerstadt gefunden worden sein. Rolf Göbbert aus Langwedel hat das zusammen mit Erhard Brüchert zu dem legendenhaften Roman „Störtebeker – Verliert Leben und Liebe“ verarbeitet, den der jetzt im Hotel Gieschen der Geschichtswerkstatt Achim vorstellte.

Zunächst wartete er mit einer Menge historischer Fakten auf, beginnend beim Erbfolgekrieg zwischen Norwegen und Mecklenburg um die Vormachtstellung in Skandinavien. Der zunächst unterlegene mecklenburgische Herrscher Albrecht IV. habe dann zum Kaperkrieg gegen Dänemark aufgerufen. „Und so sammelte sich allerlei Volk und Gesindel in den Hafenstädten, um am Kaperkrieg teilzunehmen“, schreibt er. 2000 „Vitalienbrüder“ und ostfriesische Häuptlinge starteten in die Ost- und Nordsee zu ihren Raubzügen, in der zweiten Generation Klaus Störtebeker und Gödeke Michels. Sie legten den Seehandel lahm, bis die Hanse ihrem Treiben ein Ende setzte und Störtebeker 1401 hingerichtet wurde.

Die historische Wahrheit wurde dann ein Jahrhundert später mit allerlei Dichtung angereichert, auch von dem Verdener Bischof Eberhard von Holle. Begründer des Domgymnasiums, und dem Verdener Domdechant Andres von Mandelsloh. Über ihn und nach Gesprächen mit ihren noch lebenden späten Nachfahren zieht Göbbert dann auch die Verbindung zur Mandellohschen Fehde, die zu Störtebekers Zeiten blutig ausgetragen wurde. Ein Streit zwischen der Stadt und dem Bischof von Bremen, den Herzögen von Braunschweig und den Brüdern Mandelsloh um die Burg Langwedel, die zu Plünderungen und Zerstörungen in der Vogtei Langwedel wie Thedinghausen führte und mit der Ermordung Dietrich von Mandelslohs beim Schloss Ricklingen entschieden wurde.

Rolf Göbbert und Erhard Brüchert setzten auf die historischen Fakten und Legenden noch weitere Legenden drauf, indem sie Störtebeker und seine Kumpanen ebenso wie die Mandelslohs im Raum Verden auftreten lassen lassen. Dabei weiß Göbbert, dass Klaus Störtebeker und Gödeke Michels „laut der Geschichtsschreibung der Hanse und anderer verlässlicher Quellen mit Verden gar nichts“ zu tun haben.

Im Roman hat Störtebeker eine große Präsenz in Verden mit Übungen von Piratenüberfällen bis Frauengeschichten, und seine Vitalienbrüder arbeiten sogar hart für den Ausbau des Verdener Doms. Schließlich sind sie nach eigenem Verständnis „Gottes Freund und aller Welt Feind, außer derer von Hamburg und Bremen“, und sie nennen sich Likedeeler , also Gleichteiler, Seeräuber im Namen der Gerechtigkeit. Auch die jährliche „Lätarespende“ in Verden, ursprünglich die Verteilung von Brot und Heringen an Arme, steht in dieser Tradition. Sie soll ein Vermächtnis Störtebekers an Verden sein. .

Nach vielen Episoden in Verden endet Störtebeker mit seinen 38 Kameraden schließlich in Hamburg. Da bleiben Göbbert und Brüchert ganz bei den historischen Fakten, berichten im Roman allerdings noch in einigen Episoden, wie betroffen die Verdener auf den Tod der doch gar nicht nur schlechten Seeräuber reagiert haben. mb

Achim. Der Jahreskalender 2026 der Geschichtswerkstatt Achim ist auf dem Markt. Unter dem Titel „Handwerk anno dazumal“ stellen die Lokalhistoriker auf den zwölf Monatsseiten alte Berufe und Firmen in der Region Achim vor. Mit alten Fotos und erklärenden Texten werden so präsentiert Spinnerinnen, Weißnäherinnen, Korbflechter, Stellmacher, Schuhmacher, Gerber, Weber, Melkerinnen, Zimmerer, Drucker und Setzer, Putzmacherinnen, Hutmacher oder auch der Schmied. Besonders ausführlich widmet das Kalenderteam aus Barbara und Hans-Joachim Wuthe, Monika Köhler, Reiner Aucamp und Manfred Brodt sich den Zigarrenmachern, Torfstechern, Hausschlachtern sowie den Bäckerinnen und Bäckern der Achimer Honigkuchenfabrik.

Der von der Kalendermanufaktur in Verden gedruckte Kalender ist für 22,90 Euro in Achim zu bekommen bei der Buchhandlung Hoffmann und im „Bücherwurm“.

Rolf Göbbert liest aus „Störtebeker – verliert Leben und Liebe“.

Achim. Die Geschichtswerkstatt Achim lädt ein zu einer öffentlichen und eintrittsfreien Lesung mit dem Langwedeler Autor Rolf Göbbert am Sonntag, 26. Oktober, 10 Uhr, im Achimer Hotel Gieschen. Er präsentiert seinen Roman „Störtebeker, verliert Leben und Liebe“ , den er zusammen mit Erhard Brüchert, ostfriesischer Autor der Störtebeker-Festspiele, verfasst hat.

Der Roman beschreibt „das Leben und Wirken Störtebekers in Verden oder wie es sich möglicherweise zugetragen haben könnte“. Verwoben wird das mit dem Lüneburger Erbfolgekrieg zwischen Hannover und Bremen, der Mandelsloher Fehde“ von 1380/81; ein kriegerischer Konflikt zwischen der adeligen Familie von Mandelsloh mit Erzbischof Albert II. von Bremen und der Stadt Bremen, der die Burg und Vogtei Langwedel, das Amt Achim, den Raum Thedinghausen und das Erzbistum Bremen bis nach Walsrode betraf.

Ein interessanter Roman um den legendären Seeräuber mit einer Mischung aus Realität und Fiktion.

Fotos: Neuer Roman zum legendären Seeräuber.